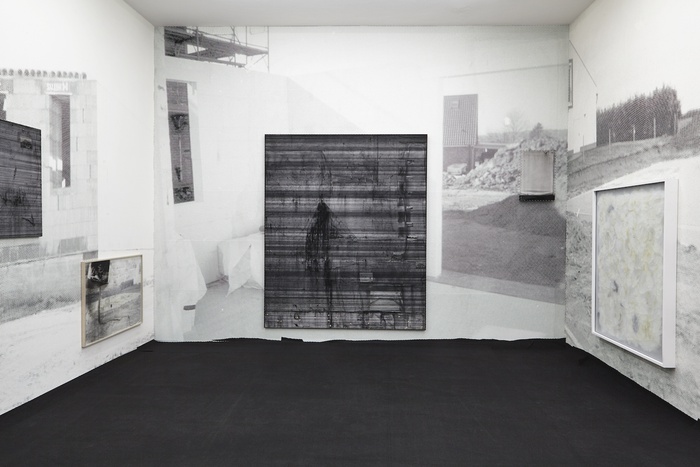

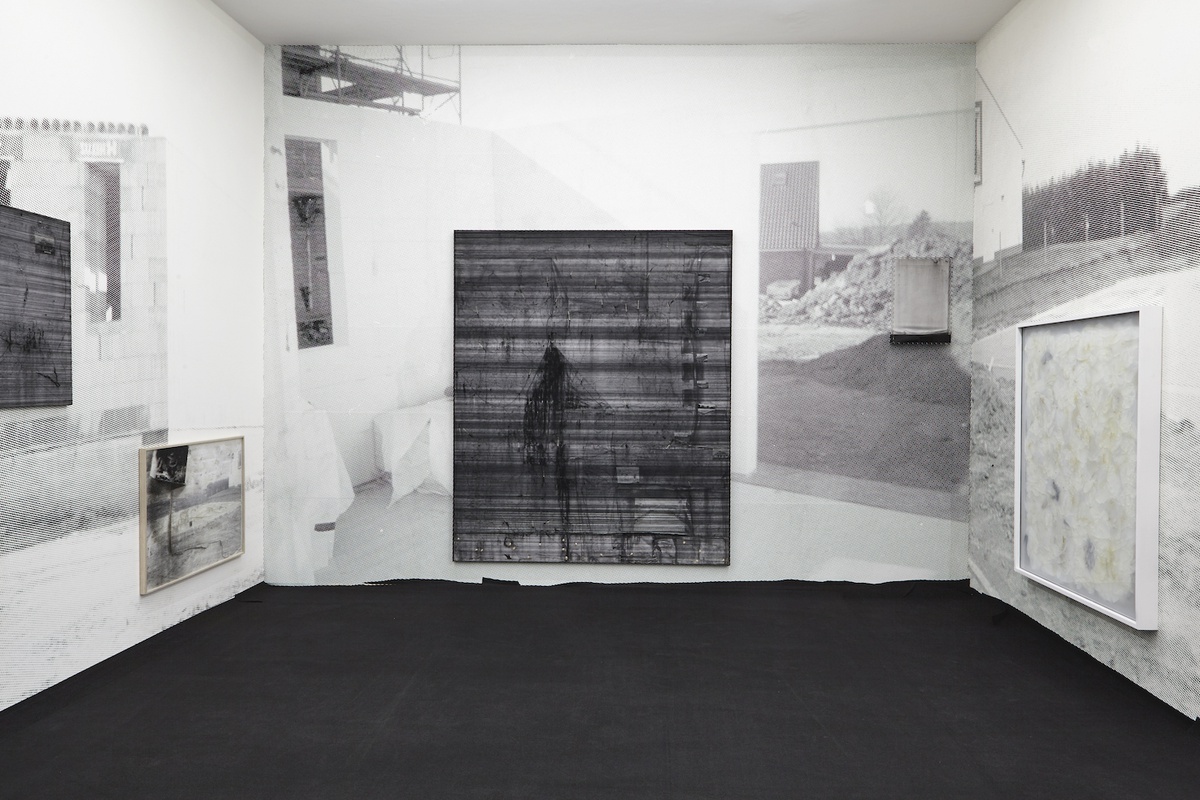

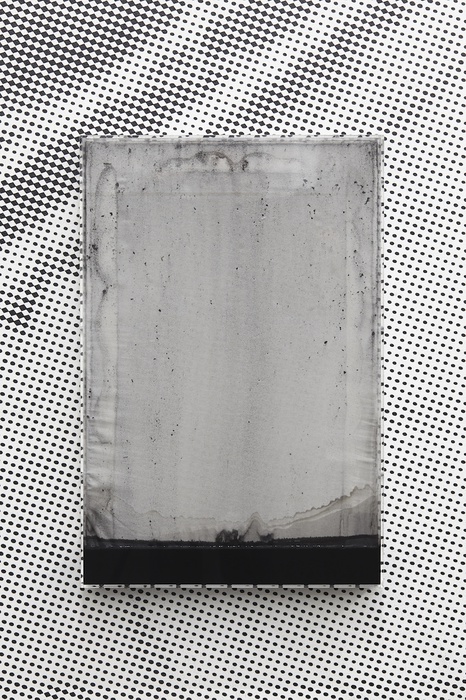

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Als im März 2009 das Kölner Stadtarchiv 20 Meter in die Tiefe rutschte, starben hierbei zwei Menschen, und das Gedächtnis einer Stadt war vom Erdboden verschluckt. Die größte mittelalterliche Schriftensammlung, unschätzbare Papierarbeiten und ganze Archive versanken im Grund. Sie schmolzen im Grundwasser zu einem Konglomerat aus Papier, Zement, Silikon, Satzfetzen und Schnüren zusammen. Der Grund für diese Katastrophe war Korruption und Pfusch. Auch Diebstahl und Täuschung. Zuletzt komplexes menschliches Versagen. Man vermutet, es handelte sich um ein Netzwerk von Gefälligkeiten. Also um typische Schwierigkeiten der Befestigung von Grund, die zum Wassereinbruch und zur Aushöhlung des Untergrunds führten. Ein ästhetisches Resultat dieser Katastrophe sind die zusammengepressten amorphen Körper aus Text und Gebäudemasse, die nun aufwändig über geschätzte 30 Jahre zu restaurieren sind. Sie stellen Kontextkörper ohne Subtext dar, denn jedem echten Unfall fehlt Intention. In den Kölner Konglomeraten ist mehr anzusehen als eben Schutt und Buch: Ihre Bedeutung stammt aus dem Kontext. Im Gegensatz hierzu sind Stefans Arbeiten als absichtliche Unfälle zu begreifen: als amorphe Bilder, als Kontextkörper, die in einem Spannungsverhältnis zu einem Subtext stehen. Als solche sind sie dem künstlerischen Gestus unterworfen und vereiteln als „Unfall“ nicht bloß eine Funktion, sondern sie unterbinden und brechen ein Bauvorhaben absichtlich und irreparabel ab. Stefans Arbeiten torpedieren den Kontext von Gründungsfantasien. Seine Werke sind gewollt katastrophal.

Obgleich der Disparität zwischen Absicht und Katastrophe sind sich die geborgenen verklebten Körper aus Text und Schlamm und Stefans Arbeiten in ihrer Form einander zu ähnlich, um daran vorbeizugehen. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese Gemeinsamkeit daher stammt, dass beides aus einem versunkenen Archiv zu uns spricht – doch wer weiß, von welcher Art versunkenem Archiv bei Stefan die Rede sein kann.

Meine These zu Stefans Archiv lautet, dass er auf ein komplexes Verhältnis von Verschließung und Geheimnis anspielt. Dies möchte ich im Folgenden ausführen: Mir kommt es so vor, als bauten wir unsere Häuser um ein Geheimnis, das wir vor uns selbst verschließen. Man stelle sich ein Archiv unterbundener Träume vom Scheitern vor; man stelle sich einmal vor, dass man insgeheim vorhätte, das Haus nicht fertig zu bauen und die Beförderung nicht zu erhalten. Wir alle hegen einen Wunsch nach dem Verschwinden. Das Unbewusste erscheint nicht umsonst in der medialen Verarbeitung als ein Untergrund, als ein Keller. Das Unbewusste, der Schlaf der Vernunft, ist stets voller Träume von Katastrophen, und er bildet die innere Sphäre des Grunds. Wäre die Ordnung der gewünschten Katastrophen nicht ein wunderbares Archiv der Unterwanderung (ein echter Untergrund) der zivilisatorischen Ausbeutung des menschlichen Genius, das stets etwas Zerbrechen will, um sich selbst zu etablieren? Der inhaltliche Vektor ist für Stefans Ausstellung Grrund wie folgt charakterisiert: Die Fantasie ist der Hebel der normierenden gesellschaftlichen Kraft, das aufsässige, subversive Innere und Unbewusste des Einzelnen zu domestizieren – die Wünsche und Fantasien werden kanalisiert, um nutzbar für die Kapitalakkumulation zu werden. Dass meine Fantasie der Selbstverwirklichung Teil meiner Ausbeutung und Unterwerfung ist, ist das geheime Leben, vor dem man sich verschließen möchte. Denn es handelt sich hierbei um ein Übel, das in die Grundtiefe unserer zivilisatorischen Errungenschaften reicht – angefangen beim Neolithikum und dem Bestellen des Landes, endet es beim Bausparvertrag und der „Existenzgründung“. Das Grundübel besteht darin, sich eine Vorstellung von der Zukunft zu machen, doch dafür wird man auch enttäuscht. Nach dem Ablegen der Täuschung erscheint die Wahrheit über die Zukunft. Wie jede Wahrheit mutet sie banal an: Die Zukunft ist nicht und wird niemals sein. Und wie bei den banalen Einsichten typisch, sind ihre Folgen drastisch: Jeder Plan ist damit falsch, weil er in sich die Zukunft bereitet und ihr damit einen Platz im Sein gewährt. Wie soll ein planloses Leben ohne Zukunftsentwurf, auf dem nackten Grund möglich sein?

Stefans subtextuelle Methode geht negativ vor. Seine Verneinung der Form, die seine Materialien (konsequenter-weise Baumaterialien) mitbringen, produziert eine Ästhetik der Katastrophe: offene Fugen, schlecht gesetzte Bohrlöcher und eine Schar von Texten, die eine endlose Trennungsgeschichte beschwören. Die Dinge gehen zurück in ihren materiellen, amorphen Zustand und entwickeln in dieser Kondensation ihre materialtypische Ästhetik: eine Poesie des Katastrophalen. Obgleich Stefans künstlerischer Gestaltungswille unauslöschlich ist, ist die Materialästhetik omnipräsent und inszeniert. Seine Arbeiten sind Bilder, und sie sind Konglomerate: kontextuelle Pressungen, poetische Körper. Ihr ästhetischer Mehrwert besteht in der Inszenierung der Enttäuschung zivilisatorischer, bebauter Wirklichkeit: Nichts ist von Bestand, und jedes Gebäude endet durch eine niemals erscheinende Zukunft in einer Katastrophe. Was wir vor seinen Werken erleben, ist eine heilvolle, demokratische Erfahrung des nackten, planlosen Materiellen. Es handelt sich bei seinen Arbeiten um eine ästhetische Versöhnung mit dem niemals Fertigen. Was wäre, wenn wir den Mut besäßen, die Kölner Konglomerate als poetische Fragmente eines katastrophischen Archivs zu begreifen? Es bräuchte keinen Stefan Vogel mehr.

Stefan Vogel (*1981 in Fürth, lebt und arbeitet in Leipzig) wurde 2016 in die Villa Romana (Florenz) eingeladen und wird in diesem Jahr eine große Soloausstellung – Relax, it's only paranoia – in den Kunstsammlungen Chemnitz präsentieren. Im Juni 2021 zeigt außerdem die Overbeck-Gesellschaft des Kunstvereins Lübeck eine Einzelausstellung. Werke des Künstlers befinden sich in bedeutenden Sammlungen, darunter im Kunstmuseum Stuttgart, Kunstmuseum Bonn, Kunstpalast Düsseldorf, in der Bundeskunstsammlung, Langen Foundation, G2 Kunsthalle, Leipzig, und in der Sammlung Philara, Düsseldorf.

Tobias Muno